血液

血液は血管を通じて身体の中を循環し、酸素や栄養素などを供給する役目と代謝によって発生した二酸化炭素や老廃物を体外へ放出する働きがあります。

血液は体重の約8%を占めており、それらの約半分の血液量を失うと死に至ると言われています。構成する成分は大きく個体成分と液状成分の2つに分かれ、前者が赤血球(ヘモグロビン)、白血球、血小板を指し、後者は血漿を指します。

それぞれの働きについて、見ていきましょう。

個体成分

- 赤血球(ヘモグロビン)

酸素を身体中に運搬する働きがあります。

赤血球中のヘモグロビンには、鉄を含んだヘムという血色素とグロビンという蛋白質があり、呼吸をすることによってヘモグロビン中の鉄分と酸素が結合し、その状態で身体中に運搬されます。血管内での寿命は約120日です。

- 白血球

白血球は体内の免疫機能を司る重要な血液細胞です。

主に骨髄やリンパ節により生成され、血管内での寿命は約3~5日です。その種類は多く、顆粒白血球(好中球、好酸球、好塩基球)無顆粒白血球(単球・リンパ球)の2分類5血球に分かれいます。

主に、好中球と単球は細菌や異物の排除、好酸球と好塩基球はアレルギー反応に関与し、リンパ球はウイルスの排除など、それぞれ身体を守る働きに特徴があります。

- 血小板

損傷した組織の止血をする働きがあります。

擦り傷や切り傷など、怪我をしたときに自然に血が止まるのは、血液を凝固する働きを持つ血小板が正しく機能している証拠です。骨髄中の巨核球の細胞質が分離されることで作られ、血管内での寿命は約7~14日です。

液状成分

- 血漿(けっしょう)

前述した個体成分をはじめ、身体にとって必要な成分を隅々まで運搬する役割だけでなく、血漿には、血液凝固、細胞の浸透圧、水素イオンを一定に保つなどの働きがあります。成分の9割が水分を占めており、残りの1割は、糖質、脂質、たんぱく質、免疫に関わる抗体、様々なホルモンなどが含まれています。

血管

血液が体の中を通るための道である血管には、「動脈」と「静脈」があります。動脈には酸素や栄養素を運ぶ働きがあり、静脈には老廃物などを回収する働きがあります。また、心臓は全身の血管に血液を循環させるポンプの役割があります。

その心臓は1秒に1~3回の収縮と拡張を繰り返し、体中に高い圧力で血液を送り出しています。そのため、心臓から送り出される血液の通り道である動脈の壁は厚く弾力性に優れた性質を持っています。

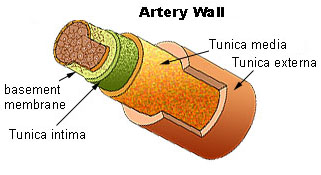

具体的には、動脈の壁は内側から「内膜」「中膜」「外膜」という3層からできており、血液のスムーズな流れを支える構造となっています。

(tunica intima_内膜 Tunica media_中膜 tunica externa_外膜)

内膜

内膜の表面は一層の内皮細胞という細胞の層で覆われていており、血管の収縮・拡張を調節する機能を持ち、動脈硬化を防ぐなどの働きがあります。

中膜

中膜には、弾性線維(「繊維」も可)と平滑筋があり、弾性線維は血管のしなやかな弾力性を保ち、平滑筋は血管壁の収縮や拡張の運動を支える働きがあります。

外膜

外膜は丈夫な線維性から成り、主な働きは血管壁を保護することです。また、外膜の外側には血管を養う上で必要となる酸素や栄養素が入っています。

静脈の血液の流れは、常に心臓の方向へ送り返す側となるため、心臓からの圧力を直接的に受けることはありません。そのため、動脈ほど壁は厚くなく、弾力性もありませんが構造は動脈同様、3層からなっています。

静脈は2種類に分かれており、一つは血管壁が薄く、弾力性に欠ける筋膜下静脈で2つ目が中膜と外膜に弾性線維が豊富な筋膜上静脈です。

静脈の大きな特徴として、内膜に半月状の弁を持ち血液の逆流を防いでいます。頭のてっぺんから、手足の先まで行った酸素や栄養を送り出した血液は、筋肉の収縮・弛緩の影響を受けながら静脈内を流れますが、弁が働くことで血液の逆流を防ぐしくみになっています。